活動レポート

第9回『豊・食・人 GEN-B』交流会

「~江戸から続く手仕事と魚旬暦を楽しむ~その九」

| 開催日 | 2025年2月21日(金) 17:00受付〜21:00終了 |

|---|---|

| 場所 | チエロ・エ・マーレ 東京都墨田区亀沢3-22-1 YKK D&Rセンター1F |

| お話 | ヤマサちくわ株式会社 七代目 代表取締役 佐藤元英 https://yamasa.chikuwa.co.jp/ |

食材の産地やつくり手にこだわった 経験豊富なシェフの愛情イタリアン。

毎年2月22日は「ふうふうふうで、おでんの日」。その前夜に、2025年最初の豊・食・人 GEN-B 交流会がなごやかに開催されました。今回はイタリアンとのコラボ企画、東京・両国のイタリアンレストラン『チエロ・エ・マーレ』にて、矢口喜章(やぐち よしあき)シェフに腕を振るっていただきました。

矢口シェフは、食材そのものが持つ本来の美味しさを何よりも大切にしています。全国各地の生産者とストーリーに目を向け、自らの目と舌で確かめ、厳選。また鮭川村の「地ネギ」や「雪割菜(ゆきわりな)」、伝承大豆など故郷である山形県の食材も積極的に使用し、その風土ならではの味わいを独自のイタリアンに生かし提供しています。

常に新しいもの、旬の食材に気を配り、その時期にしか味わえない美味しさを追求するチャレンジ精神と、オープンで朗らかなお人柄に、ヤマサちくわ七代目 佐藤元英社長も共感し、今回の企画につながりました。

両国駅から少し歩いた閑静な住宅街にあるお店は、吹き抜けが特徴的な開放感あふれる空間。ピザ窯を配したオープンキッチンは、スタッフがスムーズに動ける導線とカウンター、黒板にはおすすめメニューやこだわりの食材とそのストーリーが書かれています。

仕込みの段階から、真剣な眼差しでどんどん手書きメニューを追加していく矢口シェフ。「えっ、これ全部が今夜のスペシャリテですか?」「そう!たくさんできちゃいました!」その発想力とバラエティに、早くも驚きです。

そうなんです、今回の目玉は「ヤマサちくわ×イタリアン」というGEN-Bでは初のコラボレーション。食材への愛情と探求心に溢れるの矢口シェフが、ヤマサちくわの製品やすり身を独自の解釈で再構築し、驚愕のイタリアンコースを創り上げてくれました。

「事前にヤマサちくわさんの製品を送っていただき、何度も試作を重ねました。そのままで美味しく食べられるよう、旨味がしっかりあるだけに、逆にどうアレンジして活かすかには頭をひねりましたね(笑)。練り物の旨味と食感を最大限に引き出すために、イタリアンの技法を駆使し、素材の組み合わせや調理法を徹底的に追求しました」(矢口シェフ)

その言葉通り、コースは前菜からデザートまで計16皿にも及び、まさに"これでもか!"と言わんばかりのヤマサちくわ愛に満ち溢れていて、想像以上の楽しい会となりました。

刻々と失われゆく魚食文化への警笛。 本物の良いものを知る・食べる大切さ。

お食事会の前には、ヤマサちくわやおいしい練りものの歴史や秘話についてのレクチャーです。ヤマサちくわは2027年に創業200周年を迎えますが、その歴史やエピソードとともに、ちくわを取り巻く環境の変化、日本の漁業の衰退や水産資源の激減など、昨今の情勢と今後の魚食文化への影響についても深く語られました。

| 佐藤: | 日本のみならず、世界の水産資源全体を見ても、決して楽観視できる状況ではありません。こうした状況から、ヤマサちくわでは、「安かろうの商品をたくさん作るよりも、本当に美味しいもの、良いものをわかってくれる、味わいたいと求める人に届けたい」と、“鉛は金に変わらない”精神のもと、本当に美味しいホンモノのちくわ作りに励んでいます。 |

ヤマサちくわでは、特にこの食いしんぼうが集まるGEN-Bのコンテンツを発動して以降、より素材の良さを最大限に引き出し、長年培ってきた職人の技術を駆使して、他では決して味わえない、最高のちくわや練りものなど、“完成度の高い”商品の開発やリリースに力を注いでいます。

| 佐藤: | 戦後、冷凍すり身の加工技術が確立され、産地から遠い場所でも練りものを作れるようになりました。スケトウダラをはじめ様々な魚を冷凍すり身として利用でき、生産地も北海道や日本、アラスカといった寒冷地だけでなく、タイなどの温暖な地域にも拡大しました。 しかし、ヤマサちくわでは、創業当時から変わらず、生の魚を仕入れ、自社工場で職人が丁寧にさばき、新鮮なまま処理をして御影石の石臼ですり身を作っています。グチ、エソ、ハモといった、ヤマサちくわのちくわに欠かせない魚を、長年の経験と勘を頼りにブレンドし、最高の味を引き出しています。 |

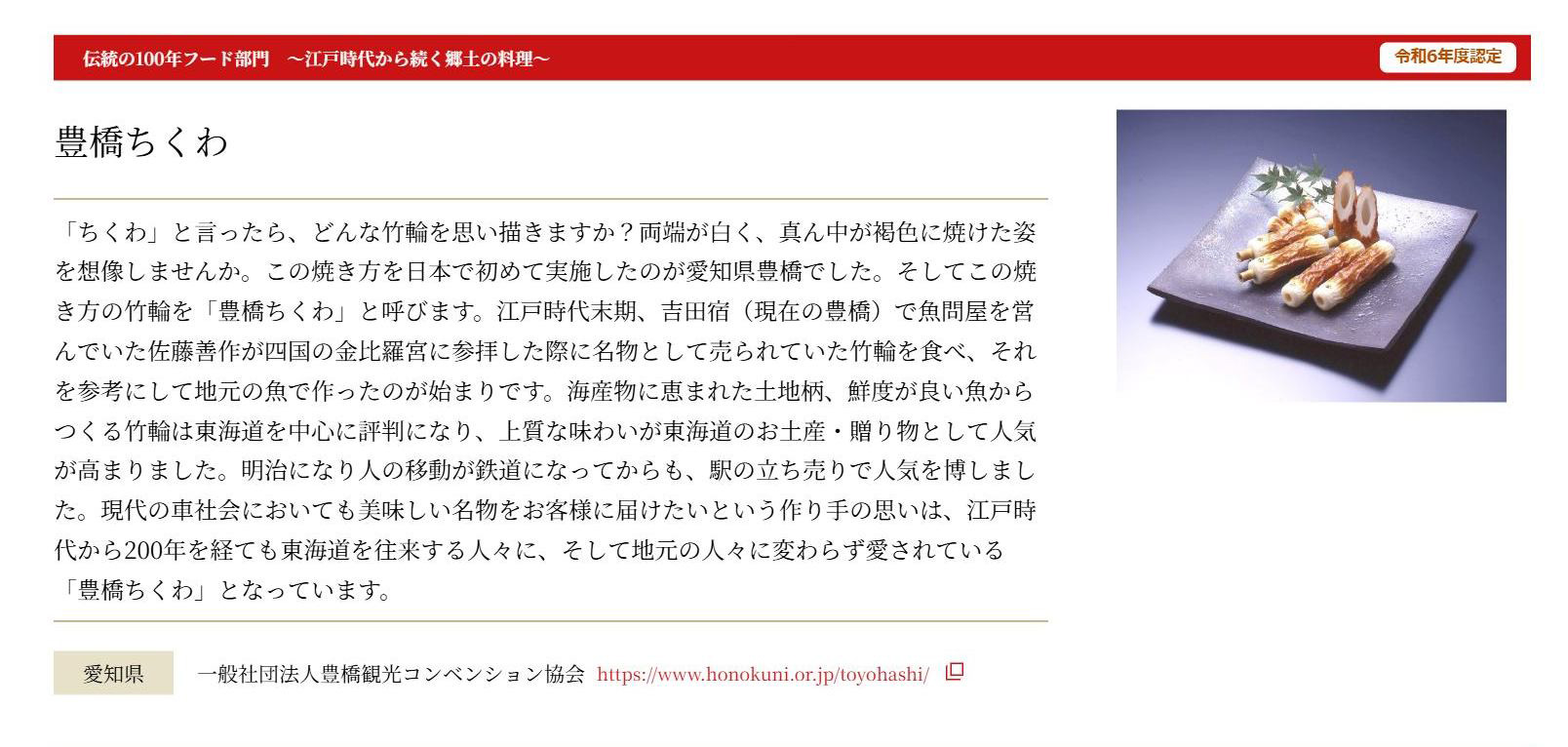

江戸時代からの歴史を重ね、新鮮な魚を石臼ですり身にし、職人が手仕事で一つ一つ丁寧に作り上げたちくわと練りもの。ちくわのキツネ色の焼き色は、地元産の上質な三河みりんを使用しています。ちくわといえば…特徴的な両端の白色は、もともとヤマサちくわが他地域のちくわと区別するために考案したものでした。

この特徴的なちくわが、令和6年度の文化庁「100年フード・伝統の100年フード部門~江戸時代から続く郷土の料理~」として認定されました。

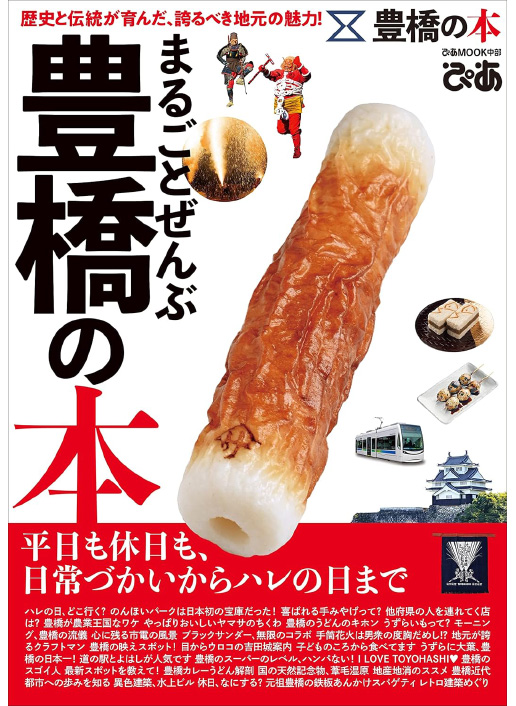

まるごとぜんぶ豊橋の本(ぴあMOOK中部)

まるごとぜんぶ豊橋の本(ぴあMOOK中部)

● 100年フード(文化庁)

豊橋ちくわ

ますます豊橋名産ヤマサちくわに注目が集まりそうな予感! その期待ををたっぷりと満たしていただくこの夜のGEN-Bの会のはじまり、食いしんぼうさんたちの目も一層輝きました。

新たな“練りものイタリアン”との出会い、 ライブ感と満足にあふれたピースフルコース!

カウンターにずらりと並んだ料理料理の数々に、ゲストの皆さまも口々に「すごいっ!」と感嘆。豊橋の名産でもあるエディブルフラワーが、春らしさを呼び寄せて、まずは撮影会で盛り上がりました。

今回は矢口シェフに東三河・豊橋産の野菜もたっぷりと使っていただきました!

ブロッコリー、ロマネスコ、キャベツ、ミニトマト、「あまえぎみ」のカラフルトマト、赤・黄パプリカ、スナップえんどう、ほうれん草、大葉 など。

● 東三河の旬の野菜・果物セット

この日は、自由に楽しんでいただきたいから、バイキング形式で召し上がっていただくスタイル。〈特選ちくわ〉だけでなく、〈蒲鉾〉〈半月〉〈厚焼〉〈巻子竹輪〉などなど、ヤマサちくわの人気プレイヤーが多彩な「イタリアン」の顔となって続々と登場します。

例えば、グチ(イシモチ)のすり身を具材にしたラビオリは、もっちりとした食感で魚介の旨味が凝縮!〈かまぼこ〉をグリルし、バルサミコで仕上げたルッコラのサラダ風や、豆ちくわのリガトーニ仕立てなど、練り物の概念を覆す、洗練された味わいばかりです。

「練り物って、こんなに色々な料理に使えるんですね。矢口シェフの料理は、どれも想像を超えていて、本当に感動しました」「イタリアンの一皿でありながら、すべての料理に練りものの存在感があって、矢口シェフの技と愛に脱帽です。普段のイタリアンも味わいたくなりました!」と、驚きと感動の声が続出しました。

もちろん、GEN-B交流会名物「炭火焼きちくわ」も、お楽しみのひとつ。佐藤社長と藏野専務との二代コンビで、目の前で手巻きしたホタテとクラタペッパー入りの特製ちくわを、皆さんそれぞれに専用炭火焼コンロで炙っていただきます。矢口シェフも初挑戦!予想外の苦戦に、佐藤社長がコツを伝授します。皆さん焼きたてのアツアツを頬張りながら、その香ばしさと奥深い味わいに舌鼓を打ちました。

「やっぱり、ちくわは焼きたてが一番美味しいですね。クラタペッパーのピリッとした風味が、ホタテの甘味と絶妙にマッチしていて最高でした」(参加者)

窯で焼き上げる本格的なナポリピッツァは、なんと〈野菜のさつま揚げ〉のマルゲリータ。矢口シェフからは「リクエストをいただければ、どんどん焼きます!」とおかわり自由状態。おなかいっぱい…のはずの食いしんぼう達でしたが、「これは別腹以上!」と、あっという間に平らげてしまいました。

「美味しいものが目の前にあると、ついつい食べ過ぎてしまうんですよね(笑)」(参加者)

佐藤社長も、「美味しいものを食べている時、皆さん本当にいい笑顔で、それがまた私たちのモチベーションにつながるんです」と笑顔に。GEN-B交流会は、そんな食いしんぼうの欲求を満たしてくれる、最高の集まり、場所なのです。

〈と・と・たま〉をベリーとバラの香りでドレスアップしたデザートをいただきながら、初めての方々との会話も弾み、すっかりお仲間です。おみやげには特別に発売前の“春桜シリーズ”〈桜豆ちくわ〉〈桜香巻〉〈ふわふわ桜たまご〉をご用意、ひと足お先に春一番をお楽しみいただきました。

単なる食事会やグルメイベントとは違う、 「GEN-B」にしかできない食の交流を。

ヤマサちくわ佐藤社長が主宰するこのGEN-B交流会は、食を通じて豊かな人生を創造することを目的とした、学びと交流の場です。2018年に発足、以来様々な交流会や体験ツアー等を企画・実施して来ました。

● 豊・食・人 GEN-Bとは

● GEN-B活動レポート

| 佐藤: | ヤマサちくわは、文政十年(1827年)創業でまもなく200周年を迎えますが、現状に甘んじることなく、常に新しいことに挑戦し続けています。GEN-B交流会は、異業種の方々との交流を通じて、新たな発想や刺激を得るための大切な機会です。これからも美味しいちくわを作り続けて、皆さんと一緒に日本の食文化を盛り上げていきたいと思っています。 |

日本が世界に誇る和食をはじめ、フレンチ、中華、イタリアン、さらにはその土地ごとの風土に息づくローカルガストロノミーまで、これからもワクワクするような交流会やツアーを発信していきます。ぜひご期待ください!